「塑膠的出現改變了人類生活的各個方面,從國際太空站、醫療設備、教育材料,到地球上的每一份工作和生活,都有塑膠的身影。然而,人們在數十年來對於塑膠過度且一次性的使用,正導致一場全球性的環境災難。」聯合國大會官網上如此寫道。身處在塑膠製品已深入日常生活的時代,若想身體力行永續之道,不妨跟著「台灣環境資訊協會」的腳步, 一窺減塑生活的各種可能,從日常細節中開啟我們的綠色生活。

讓減塑成為開心的事

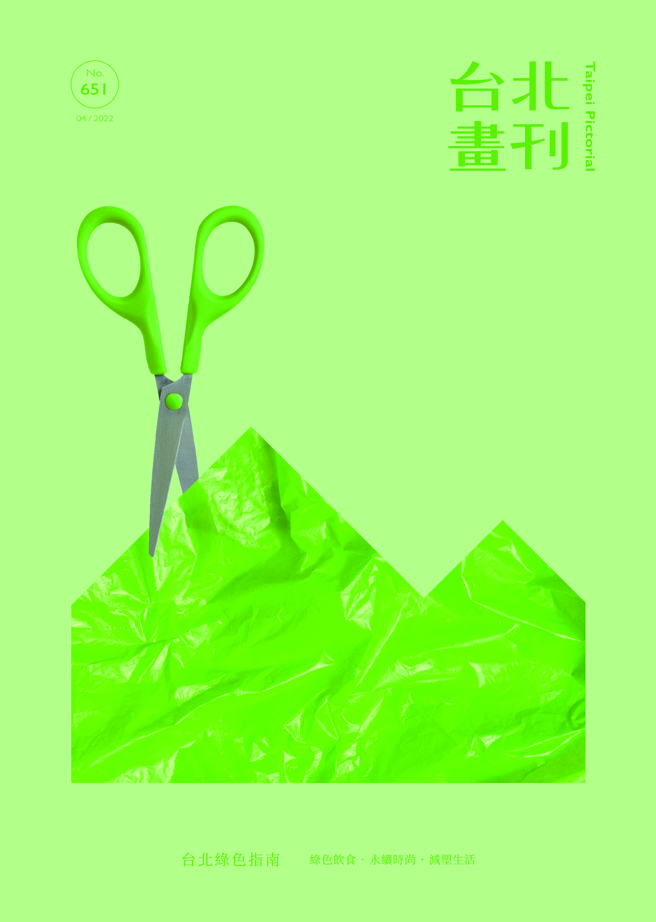

根據綠色和平組織2020 年估算,台灣塑膠袋使用量在十年間增長一成以上,而吸管、飲料杯、購物袋、免洗餐具等四種常用一次性塑膠產品在十年間總用量更驟增22.8%。長期推廣減塑行動的非營利組織台灣環境資訊協會專案經理曾子郡表示,對於減塑新手而言,最立即可行的減塑行動,當屬自備購物袋及環保餐具。

然而,任何習慣養成都需要時間。對此曾子郡分享,剛開始嘗試的人,不妨為自己立下行為準則,像是「沒有攜帶購物袋便不購物」、「沒有攜帶環保吸管,當天便不喝飲料」等。

「這樣做的好處在於,當自備購物袋、環保吸管出門時,就彷彿得到可以購物、可以喝飲料的『獎勵』,讓減塑行動不是戒律, 而是令人開心的事情。」曾子郡表示,在此過程中,人們為了要獲得獎勵,會漸漸養成在出門前先安排好購物行程的習慣,間接降低衝動性消費的發生,這也是許多人在實行減塑生活時的意外收穫。

減塑是一種生活風格

在養成自備購物袋與環保餐具的習慣後, 減塑行動便可以朝更多生活面向邁進。例如以裸包裝的洗髮皂取代以塑膠容器盛裝的洗髮乳;以竹握柄牙刷取代塑膠握柄牙刷;又或是自備保溫瓶,減少購買瓶裝水; 造訪無包裝商店選購食材等,對於打造一個更乾淨的地球來說,這些都是「最重要的小事」。

「如何減塑其實沒有標準答案,有時人們並非不減塑,而是根本不知道還有另一種較為環保的生活風格。」曾子郡說,因此台灣環境資訊協會響應世界地球日於2017 年發起「百萬綠行動」,並與本土純淨保養品牌綠藤生機共同推出「綠色生活 21 天」計畫, 希望以「連續21 天,每天一個綠色生活提案」的方式,讓人們了解減少外帶及使用一次性餐具、使用外送平台點餐標註不需餐具等綠色生活的各種可能。

減塑實踐可能是「知難行易」

雖然常言道「知易行難」,但有時「知道」卻比「行動」更為關鍵。因此,台灣環境資訊協會除了發起綠色生活21 天計畫,也透過活動設計、資訊傳播,讓更多人深入了解塑膠製品回收概念。

曾子郡補充,「其實對於回收業者而言,複合材質的包裝是最難被分解、再利用的。也因此標榜『部分使用』環保材質的包裝,或是使用塑膠淋膜的紙餐具等,其實比100% 塑膠包裝更不環保。」然而這項概念尚在推廣中,需要有更多人「知道」,才能在「行動」上做出真正友善地球的選擇。

找到減塑同路人共同努力

曾子郡也指出,過往人們想從事友善環境的舉動時,像是聚餐後拿出環保餐具打包剩食,總擔心自己的行為會否顯得突兀?但隨著人們接收到越來越多永續相關資訊,永續理念已逐漸成為台北的主流價值,也有越來越多人認同這些友善地球的舉動,「自備餐具購買餐點,餐廳老闆有時還會幫我多裝一點。」曾子郡笑道。

說到最令自己有感的減塑推廣經驗,曾子郡分享,自己曾參與協會推動的「海洋廢棄物行動計畫」,到海灘進行海洋廢棄物的撿拾、分類、秤重、填表,並從中統整出環境教育所需的背景數據,成為政府推動相關政策的參考。她因此深刻感受到自己的減塑行動,真的能影響政府決策,而這份成就感也讓她更堅定自己的減塑信念與使命。

對於想更深入了解減塑概念的人,曾子郡也推薦「不塑之客」、「ZERO WASTE TAIWAN 台灣零廢棄」等FACEBOOK 社團,不僅能認識更多志同道合的夥伴,也可以從大家的減塑行動中,檢視自己的生活還有哪些減塑的可能,透過學習、反思與實踐,讓減塑成為一種生活風格。

本文作者:郭慧

(本文摘自《台北畫刊4月號651期》)

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。